长春“最气派”的建筑就是坐落于长春市解放大路与新民大街交汇处的地质宫,庄重的楼体上覆盖着大片碧绿的琉璃瓦,楼体正面是巍峨屹立的6根红柱,远远望去,整座建筑威严又气派。

这座长春人非常熟悉的地质宫可是大有来头,不过有些地方却经常被人误读,比如,有人介绍说地质宫是日本当年侵略长春时,给末代皇帝修建的“皇宫”,其实这种说法“不准确”。

这段历史说来话长,长春本地人都知道,长春一共有两座“伪满皇宫”,一座是位于长春光复北路的伪满皇宫博物院,如今作为景区对外开放,另一座“伪满皇宫”位于新民大街,就是如今地质宫的位置,但这座“伪满皇宫”并没有建成,当年只是完成了地下的部分,地面上的建筑是在1954年竣工完成。

不少人疑惑为什么日本当年扶持溥仪当傀儡皇帝,要修建两座伪满皇宫?又为什么选址在新民大街这里?

这个问题需要追溯到当年日本侵略长春时,野心勃勃的日本人对长春城所做的规划,当时在伪满洲国成立前夕,关东军高级参谋板垣征四郎,曾和石原莞尔共同策划“九一八”事变,派人秘密调查长春市区主要建筑的情况,初步为伪满洲国设立后的政府机构选定地址。

上个世纪60年代的地质宫

在《大新京都市计划》中,新民大街的定位是“官厅街”,“宫廷建筑用地”,最高行政机关的所在地,伪满国都的政治中心街。

光是“官厅街”位置定下来没用,因为“官厅街”要与新皇宫设在一起,所以新皇宫的位置才是重点,当时主要有三种观点,这三方就是当时的“满铁”、“伪满洲国”、“关东军”,他们对于新皇宫的位置,提出了不同的建议,有人建议选在城西,也有人建议选在杏花村南部,还有人建议选在南岭。

这新皇宫跟溥仪有关,自然也要“征求”一下溥仪的意见,当时溥仪对新皇宫的要求是,必须面向正南,这个大家都理解,向南那就是北京故宫的方向,溥仪心中的皇帝梦。

上个世纪70年代的地质宫

由于这三方各执己见,意见达不成一致,那怎么办呢?最后决定设“两座皇宫”,一个是临时的新皇宫,就是如今长春文化广场的地质宫所在地,另一个新皇宫设在城西,当时的说法是等到城西皇宫建好,再将地质宫所在地的临时皇宫改成“离宫别馆”。

当时地质宫所在地的“皇宫”计划分为3个部分,分别是南部,中部,北部,这三个部分分别是“皇宫”正门外的广场,“皇宫”的建筑本身,包括内廷和外廷,这个大家如果曾经参观过故宫的话,应该会记得故宫的内廷,故宫内廷的中心是后三宫,乾清宫、交泰殿、坤宁宫,也就是皇帝和皇后居住的正宫。北部的部分是“皇宫”的外苑。

上个世纪80年代的地质宫

这座“皇宫”于1938年9月开始动工,后来随着太平洋战争爆发,日本在战争中失利,已经没钱再投入到这座“皇宫”的修建当中了,所以这座建筑只完成了地基,之后工程便中止。溥仪心中的皇帝梦随着太平洋的炮声以及日本的战败彻底破碎。

如今大家看到的地质宫建筑是在1954年建成的,但关于这座建筑的设计者,也有一个误解,很多人以为这座建筑是建筑大师梁思成的作品。

甚至有人因为地质宫设计者是谁的问题发生争论,不过,经过吉林省地方学者和历史爱好者的考证,认为地质宫是曾经的长春市建筑设计室(今吉林省建筑设计院前身)的王辅臣所主持设计的。

1996年的地质宫

那为什么很长一段时间大家会认为地质宫是建筑大师梁思成先生的作品呢?这事要从上世纪50年代说起,当时建筑工程部开了个会,会中讨论了关于建筑建设中的浪费问题,认为设计中的“复古主义”、“形式主义”等会导致浪费。

当时全国范围内,对“以梁思成为代表的唯美主义的复古主义建筑思想”进行批判,对“大屋顶”进行批判。

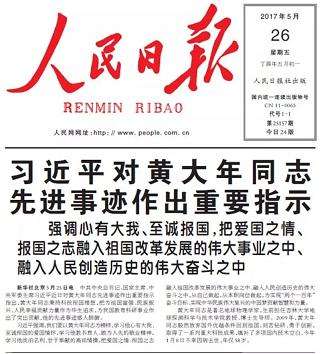

由于地质宫的建造华丽,所花费的资金又比一般建筑要高,当时《人民日报》对地质宫的批判中,“先看看屋顶,这个‘宫殿’是用二十三万多块绿色琉璃瓦铺成……”,地质宫当时被批“造价高,不适合学校建筑,奢靡浪费”。

因此,当时可能有人把这个“大屋顶”建筑和梁思成先生联系起来,再有就是“宣传说”,为了宣传需要,毕竟梁思成先生在建筑界可以说是大师级别的人物,知名度非常高。

郭沫若题字命名“地质宫”

1954年地质宫建成以后,“地质宫”的名字是由时任中国社会科学院院长的郭沫若题字命名。一开始地质宫作为东北地质学院教学楼使用,后来改名为长春地质学院,如今是吉林大学朝阳校区教学楼。

与“地质宫”有关的名人有很多,著名的地质学家李四光、喻德渊等杰出人物,地质宫也培养了很多著名的地质科学家,曾经说“振兴中华,乃我辈之责”的黄大年,“地质宫”不只是外表华丽气派的建筑,更是一代代艰苦奋斗献身科学的科研人的见证。

如今再看“地质宫”,这座庄严气派的建筑多了一份沉淀,也多了一份感动,已故科学家黄大年的办公室就在地质宫的507室,斯人已逝,精神长存。

黄大年曾说,“人的生命相对历史的长河不过是短暂的一现,随波逐流只能是枉自一生,若能做一朵小小的浪花奔腾,呼啸加入献身者的滚滚洪流中,推动人类历史向前发展,我觉得这才是一生中最值得骄傲和自豪的事情。”

共有条评论 网友评论