黄大年

男,广西南宁市人,1958年8月生,汉族。2009年12月,黄大年放弃了在英国优厚的待遇,怀着一腔爱国热情返回祖国,出任吉林大学地球探测科学与技术学院教授。八年时间,他带领团队在航空地球物理领域取得一系列成就。2017年1月8日,黄大年因病逝世,享年58岁。

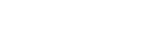

振兴中华 乃我辈之责

黄大年是吉林大学地球探测科学与技术学院教授。25年前,他带着科技强国的心愿,出国留学、工作,成为国际著名的航空地球物理学家。

1977年,黄大年考入长春地质学院应用地球物理系,硕士毕业后留校任教。在当年的毕业纪念册上,黄大年的留言写到:“振兴中华,乃我辈之责!”。心怀报国之志,1992年,黄大年被公派到英国攻读博士,并从事地球物理研究工作,成为这个领域研究高科技敏感技术的少数华人之一。

2009年4月,当得知国家的“海外高层次人才引进计划”时,黄大年第一时间给母校打电话,明确表示要回国。

然而,当黄教授得知国家的召唤,他放弃国外的优厚条件,回国带领科研团队寻求技术突破,直到生命的最后一刻。

吉林大学地球探测科学与技术学院院长刘财教授回忆说:“黄老师就没有提一个钱字,但是就强调他在国外的做的这种高精尖的这种科研工作,以及这种工作回到国内来怎么开展。”

“我觉得对我来说很简单,因为简单的根源就是情结问题,惦记着养育我成长的这片土地。我们国家从一个大国向一个强国迈进过程中,它需要很多很多像我这样的回来参与建设。”黄大年教教生前采访。

生命—为祖国澎湃

“人的生命相对历史的长河不过是短暂的一现,随波逐流只能是枉自一生,若能做一朵小小的浪花奔腾,呼啸加入献身者的滚滚洪流中推动历史向前发展,我觉得这才是一生中最值得骄傲和自豪的事情。”

——摘自1988年,黄大年的入党志愿书

7年前的那个冬日,他顶着纷飞的雪花,从英国归来,大步流星走进这里的时候,震动海外。有外国媒体报道说:“他的回国,让某国当年的航母演习整个舰队后退100海里。”

7年中,在这座科学的宫殿里,他就像一枚超速运动的转子,围绕着科技兴国这根主轴,将一个又一个高端科技项目推向世界最前沿,

“科研疯子”——“中国要由大国变成强国,需要有一批‘科研疯子’,这其中能有我,余愿足矣!”

会场上投影幕布前,黄大年正如醉如痴地为在场的专家演示其“深部探测关键仪器装备研制与实验”项目的PPT。靠近他的人嗅到他身上一丝丝冰片的清凉味道——黄教授吃了速效救心丸。

2016年6月底,在赴京参加这个会的前一天,黄大年突然晕倒在办公室。

“不许跟别人说。”这是黄大年醒来后对秘书说的第一句话。王郁涵黑着眼圈,瞥了一眼老师带领他们熬了三个晚上整出来的小山一样的材料,没敢吭气儿。

准备项目验收会的时间很紧,黄大年作为项目负责人,连着熬了三个晚上,查遗补漏。直至开会前,胸口仍很憋闷。他习惯性地打开随身带的黑书包,拿出速效救心丸的小瓶子往手里一倒,一仰头扔在嘴里使劲嚼着,走进会场……

2016年2月14日情人节,他有这样一段内心独白:

“……真正从事科学的人,往往看重与事业发展攸关的情谊群体,面对‘知音’常有相见恨晚的遗憾,发展的是与众不同的情……”

在他心里,科学是他梦中的“情人”。

以身许国 叩开地球之门

时刻听从祖国的召唤

身后,是剑桥大学旁的花园别墅;是弃在停车场的豪车和满满两仓库药品;是学医的妻子放声痛哭,忍痛关闭的两个私人诊所;是仍在英国求学的女儿……

心中,是这个从大山中走出的孩子从不曾忘却的赤子情怀——时刻听从祖国的召唤。

1996年,黄大年以排名第一的成绩获得英国利兹大学地球物理学博士学位。2009年4月,接到吉林大学地球探测科学与技术学院院长刘财传来的国家“海外高层次人才引进计划”后,黄大年表示马上回国。他觉得,作为高端科技人员,在硕果累累的时候回来更有价值。当时,黄大年已在英国剑桥ARKeX航空地球物理公司任高级研究员12年,是航空地球物理研究领域享誉世界的科学家,主持研发的许多成果都处于世界领先地位。

走下飞机,长春以漫天飞雪迎接游子回家。康河柔波、剑桥水草,怎及游子心中白雪飘飘的北国那似父亲般粗犷的拥抱——多年前,弥留的父亲打电话留下最后的遗言,“孩子,你是有祖国的。”

回国后第六天,黄大年与吉大正式签下全职教授合同,开启了“拼命黄郎”工作模式。

锻造国之利器,叩开“地球之门”

7年来,黄大年仿佛铸剑者,为祖国在航空地球物理领域的目标——巡天探地潜海,向深地深空深海进军铺路筑桥、锻造利器。

为了祖国的事业燃烧自己

黄大年经常工作到凌晨两三点,除了加班,他平均每年还要出差130多天,而且乘坐的大都是午夜航班,只为节省时间多工作。

2015年,黄大年爱人生病入院。半夜飞回长春,他先回家给老伴煮了面条送过来,然后就拿起笔记本电脑蜷缩在陪护椅上开始工作。

别后思念长 不了家国情

心静如止水,专注干事业

“来吉大第一天,辅导员在车站扛过他的行李,一路嘘寒问暖送到宿舍。大年常动情地提及这件往事,‘吉大于我有恩’。”吉林大学地球探测科学与技术学院党委书记黄忠民说,这些年,他感恩、奉献,却从未提过任何要求。

身为中科院院士评审专家的黄大年自己并不是院士,大家都劝他申报院士。“我没有时间,评院士要花很多时间整理东西,还是把手头的事情先做好。”

高大上的学者,接地气的生活

喜欢吃地质宫门口3元一棒的烤玉米,午饭常常是面包和咖啡,简单省时;每次出差回来,背着双肩包走进实验室、工作室,跟大家交流近况;逻辑思维能力强、语速快,说话不重复,一口标准的普通话……科研成果高大上的黄大年,生活却非常接地气。

“特别会生活,我女儿吃了他做的咖喱饭,从此爱上咖喱。他有个朋友曾发表过一篇文章《老黄家的菜刀》,写的就是他的厨艺。”黄大年的助手于平教授说。

喜欢穿休闲装、牛仔裤,很新潮;博学且多才多艺,是摄影高手、羽毛球健将;麦霸型美声歌手,最爱唱《我爱你中国》《故乡的云》……这是人们眼中的黄大年。

细心贴心,亦师亦友

黄大年非常看重“老师”这个称号,在学业上指引、在生活上关心每一个学生。“老师有个文件夹,记录着对每个学生的规划。他给学生认真改论文,却从不让挂名。”学生卢鹏羽说,黄老师是可以掏心窝子聊天的人。

夏天闷热,黄大年让学中医的爱人煮绿豆汤、山楂水、菊花茶给学生喝;学生母亲罹患疾病,他毫不犹豫地提供经济援助;他还资助过多名出国留学的学生……

“感性细心贴心,亦师亦友亦兄弟。”乔中坤说,学生对他的感情都很深,他病了,仿佛是父母生病,转身走出病房眼泪哗哗掉。

“他是个让你见一次就忘不掉的人。”吉林大学常务副校长邴正说,“每次见黄大年,都被他忘我的工作热情所感染。他既有传统的献身精神,更有走在科学前沿的创新精神。”

那一刻,我们终于懂了他

我们感到:在当下我们惯见的世俗中,他的很多做法太过“高大上”,近乎“不真实”。

他为什么要放弃英国的高薪洋房,回到祖国重新开始?

为什么不求院士头衔、行政职务,一心只埋头研究?

他为什么非得忙到回不了家,甚至连命都可以不要?

……

我们一直在追问,寻找一个可以为他的人生轨迹、为他的不同寻常作出合理解释的答案。

我们一次次走近他的团队、朋友和学生,我们渐渐有了叹服,有了敬仰,有了瞬间迸发的泪水,有了长留心间的感动。

爱国,是我们能找到的唯一答案

他的本真、他的率性,正是这个社会所呼唤的清流

在科研项目的分配中不徇私情、“不讲情面”;有人说,他在科研项目的管理中,“盯得很紧”、有责必问……

他有没有发过脾气?很多人摇了摇头,想不起来。印象中,黄老师总是笑眯眯的,谦逊又和善。直到他的秘书王郁涵讲到他因为有些课题组成员的工作态度“摔手机”……

这是怎样一个为了科学可以舍去自己的人啊!

在这个人们的内心时常被浮躁困扰的时代,他的本真、他的率性,正是这个社会所呼唤的清流,是中国知识分子应该具备的良知与担当。

懂得他,也懂得了和他站在一起的一群人

黄大年生前曾说,能让中国立足于世界民族之林,有一帮人在拼命,不是我一个人……这是一个群体。

黄大年的助手于平无意中说了一句话,说施一公得知黄大年病危,连夜为他四处联系医生会诊,急得落泪。

采访他的记者等了近10天,每天和他联系,他都用短信回复“在忙,稍后联系你”,直到有一天晚上11点,他拨通记者的电话,上来第一句说:“我真的很抱歉,这段时间我有个研究内容很关键,我吃饭都是在以秒来计算。”

“以秒来计算”,这让我们立刻想到了“惜时不惜命”的黄大年。

习近平对黄大年同志先进事迹作出重要指示强调

心有大我 至诚报国

把爱国之情 报国之志

融入祖国改革发展的伟大事业之中

融入人民创造历史的伟大奋斗之中

习近平强调,我们要以黄大年同志为榜样,学习他心有大我、至诚报国的爱国情怀,学习他教书育人、敢为人先的敬业精神,学习他淡泊名利、甘于奉献的高尚情操,把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中,从自己做起,从本职岗位做起,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

共有条评论 网友评论